「海外出張なら行ったことがあるが、赴任となると話は別だ」

そんな言葉を、私は何度も耳にしてきた。

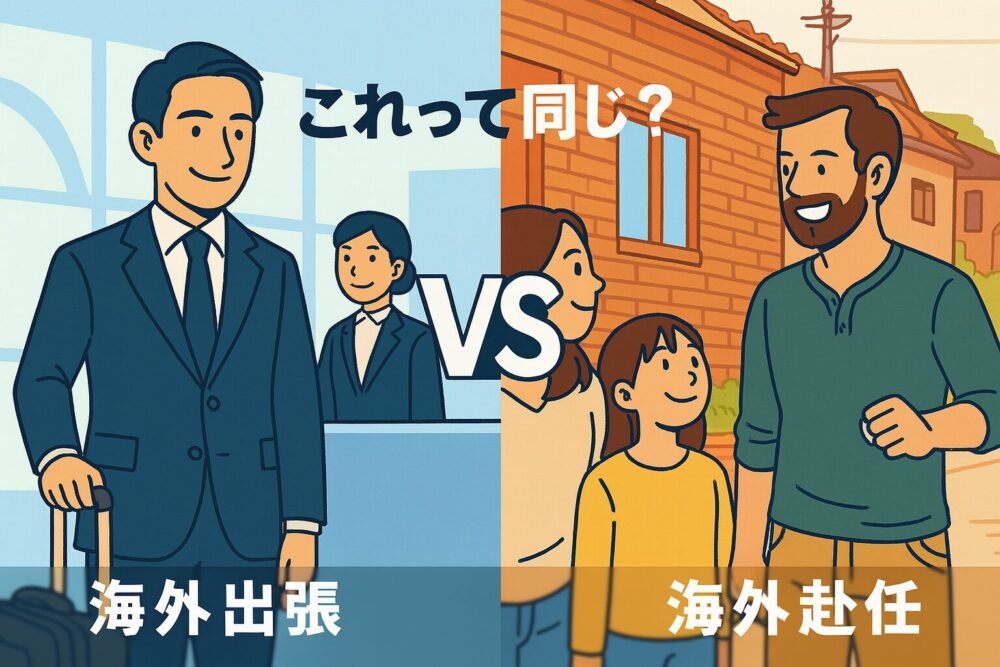

実際、出張も赴任も“海外で働く”という点では似て非なる存在である。──いや、似ているようでいて、まったくの別物である。

私は、実際に海外赴任を経験したことでその違いを痛感した。

表面的な「期間」や「頻度」ではなく、働き方の本質そのものが異なるのだ。

関連記事 【年収アップ狙い】海外赴任 vs 海外出張|本当に得するのはどっち?

では、年収という観点で海外赴任と出張を比較した。

本記事では、現場に身を置いた者だからこそ語れる、海外出張と海外赴任の「リアルな違い」をお伝えしよう。

申し遅れました。

本記事の案内人、磯賀場 真我(いそがば まわれ)と申します。

かつて「使えないエンジニア」と揶揄された時期もあった私だが、

転職と海外赴任を経て、5年間で約600万円の年収アップを実現。

「もっと早く知っていれば…」と思う仕事のコツや、評価されるポイント、

遠回りのようで確実な「急がば回れ」の仕事術、年収を上げるために本当に必要な考え方と行動を伝えている。

以下の記事もあわせて読むことで、この記事や本ブログの主旨への理解がより深まるはずだ。

▶️ このブログの全体像(年収アップメソッドの概要)

▶️ 年収推移の実例(5年間で年収600万円アップの軌跡)

出張は “ゲスト”、赴任は “当事者” である

出張者は、基本的に“お客様”として扱われる。

現地スタッフは限られた時間の中で最大限のホスピタリティを発揮し、スケジュールも丁寧に調整されることが多い。

移動も手配され、会議も効率的。異文化に触れるとはいえ、あくまで短期的な滞在である。

しかし、海外赴任となれば話は別だ。

赴任者は、初日から「即戦力」として現地法人に迎え入れられる。

“特別扱い”などという発想は存在しない。

日系企業であれば、現地法人内における日本人としての役割が暗黙的に守られていることもあるだろう。

だが、外資系企業においてはその前提すら存在しない。

私自身、赴任先では「他国から来た駐在員のひとり」として見られている。

日本から来たという点はあくまで属性の一つに過ぎず、文化的な “特権” や “配慮” はほとんどない。

むしろ、現地語を話せないことが「スタート地点のハンディキャップ」として重くのしかかる。

通訳もいなければ、遠慮もない。

現地のやり方を受け入れ、歩み寄り、溶け込む覚悟がなければ、戦力どころか“お荷物”扱いすらされかねない。

だからこそ、海外赴任とは、“当事者”として現地に根ざす覚悟を問われる挑戦なのである。

自由な時間と“責任”の重さが逆転する

出張中は、業務時間外に多少の余裕がある。

通訳や送迎がある場合もあり、宿泊も整えられているため、ある種 “守られている” 環境だ。

英語が話せなくても何とかなるケースも多い。

だが、赴任生活ではその “守り” が存在しない。

住まい探し、インフラ契約、子どもの学校、銀行口座の開設、病院対応──すべて自分の責任で対応しなければならない。

会社が提携するエージェントが英語でサポートしてくれることもあるが、万能ではない。

特に私のように、英語圏ではない国に赴任した場合、職場では英語が共通語であっても、一歩外に出れば英語がほとんど通じないという現実が待っている。

銀行窓口や電気・ガス会社、携帯ショップ、病院の受付──日常生活のあらゆる場面で、現地語の壁にぶつかるのだ。

結果として、最低限の現地語は身につける必要がある。

仮に英語圏であれば、もっと楽だっただろうと感じることすらある。

だが逆に言えば、この「不便さ」の中で鍛えられることも多く、それが後に大きな糧となる。

業務においても、ただ言われたことをこなすだけでは務まらない。

現地と日本の間で調整・交渉し、現実に即した形で成果を出す力が問われる。

日常も仕事も “自己解決” が求められる──それが赴任のリアルである。

評価と信頼の「積み重ね」が違う

出張では、多少のミスがあっても帰国すれば終わりである。

評価は日本側の上司によってなされることが多く、現地との関係性は “刹那的” な場合もあるだろう。

一方、赴任では、現地の上司やチームとの人間関係がそのまま評価に直結する。

異文化の中で信頼を得るには、成果の出し方・見せ方もローカル流にアレンジする必要がある。

英語力は「逃げられない実戦」で鍛えられる

出張でも英語を使う場面はあるが、通訳や日本語話者の支援もあるため、必要最小限にとどまる。場合もあるだろう。

一方海外赴任では、仕事では英語、生活では現地語という二重の言語プレッシャーを受けることになる。

これが英語圏であれば、生活面のハードルはもう少し低かっただろうと感じることもある。

だがその一方で、この環境に身を置くことで、生きた英語力と実用的な現地語の両方が “実戦の中で” 鍛えられていくのだ。

逃げ道はない。

だが、逃げられない環境こそが、語学と異文化対応を「実力」に変えてくれる。

出張では気づけなかった「現地の日常」が見えてくる

海外赴任を経験すると、単なる出張では決して見えてこない「現地のリアルな暮らし」が肌感覚で分かってくる。

たとえば、物価ひとつとっても印象が変わる。

スーパーの食品や日用品は日本より割高で、「これがこの値段?」と驚くこともしばしば。

出張では経費精算で済んだ支出も、赴任では自腹となるため、リアルな家計感覚で物価の違いが刺さってくる。

一方で、公共交通の安さには驚かされた。

地下鉄やバスが日本の半額以下ということも珍しくない。

これも、日々の通勤や移動で初めて実感できたことだ。

また、赴任生活の中で強く感じたのは、カフェ文化の根付き方である。

街を歩けば至るところにカフェがあり、老若男女が当たり前のようにコーヒーを片手に過ごしている。

これは出張の短い滞在ではなかなか感じられない、生活者としての視点である。

さらに印象的だったのが、“散歩”の文化だ。

天気が良ければ朝から晩まで、若者も高齢者も、家族連れも一人でも、とにかく人が外を歩いている。

自然を楽しむ、会話をする、リラックスする。

歩くこと自体が生活の一部になっている様子に、最初は驚き、次第に心地よさを覚えた。

このような「現地で生きる人の目線」は、短期の出張では見えない。

赴任とは、異文化を“体験する”のではなく、“ともに暮らす”ことなのだ。

まとめ:「出張=異文化体験」「赴任=異文化実践」

- 出張は“体験”である

短期的な業務ミッションとして海外に赴き、異文化に触れる機会を得る。

だが、根を張る必要はなく、“旅人”としての立場にとどまる。 - 赴任は“実践”である

現地に根づき、成果を上げ、信頼を積み上げる──その一つひとつが自らの評価に直結する。

責任も重いが、そのぶん得られるものも大きい。 - 仕事も生活も「逃げ場がない」からこそ、成長せざるを得ない

英語、現地語、人間関係、トラブル対応。どれも“本番”であり、逃げずに乗り越えた者にしか得られない経験がある。 - 海外赴任は、キャリアに深みを与える“修羅場”である

表面的な経歴ではなく、内面に根ざす「地力」が問われる。

海外で培った地力は、帰国後も確実に活きる。

📢 磯賀場 真我からひと言:

海外出張は経験値。海外赴任は、人生そのもの。

その違いに気づいた者だけが、一歩先を行く。

旅人で終わるな。現地人として生きよ。

それこそが、真に年収を上げる者の覚悟である。

健闘を祈る