「海外に出れば、自然と英語が話せるようになる」

そんな甘い幻想を抱いてはいないだろうか?

出張にせよ、赴任にせよ、“海外で働く”という事実は同じだ。

しかし、実際に体を動かし、現場で言葉を交わしてみればわかる。

英語の伸び方は、両者でまったく異なる。

本稿では、私自身の経験を交えながら、「出張」と「赴任」における英語の使用環境・伸び方・“修羅場”の質的な違いを明らかにしよう。

申し遅れました。

本記事の案内人、磯賀場 真我(いそがば まわれ)と申します。

かつて「使えないエンジニア」と揶揄された時期もあった私だが、

転職と海外赴任を経て、5年間で約600万円の年収アップを実現。

「もっと早く知っていれば…」と思う仕事のコツや、評価されるポイント、

遠回りのようで確実な「急がば回れ」の仕事術、年収を上げるために本当に必要な考え方と行動を伝えている。

以下の記事もあわせて読むことで、この記事や本ブログの主旨への理解がより深まるはずだ。

▶️ このブログの全体像(年収アップメソッドの概要)

▶️ 年収推移の実例(5年間で年収600万円アップの軌跡)

出張英語:乗り切るための“限定戦”──スクリプト英語が通用しやすい

海外出張では、英語はあくまで「短期決戦ツール」である。

数日〜1週間の滞在中、限られた会議・プレゼン・交渉の場で、“準備済みの英語”を使い切る感覚に近い。

- スライドは事前に用意

- 想定Q&Aも頭に入れておく

- 通訳や現地日本人スタッフがフォローしてくれるケースも多い

つまり、自分が「英語を選べる状況」にある。

ミスをしても、「日本から来たゲスト」という立場がクッションになる。

そもそも、日本からの出張者に現地が期待するのは、技術的な支援や専門的な議論の中身であり、英語力そのものではない。

通訳を介そうが、英語で直接話そうが、「問題を解決できるか」が重視されるのだ。

一時的な滞在である以上、言語面のカバー手段は豊富に用意されている。

だからこそ、スクリプトのような “想定済み英語” でも何とかなる。

ここでいう“スクリプト英語”とは、あらかじめ準備されたスライド原稿や定型表現、想定問答など、いわば台本に沿った英語のことだ。

出張英語は、準備された素材を一気に出し切る短距離走型の限定戦なのだ。

赴任英語:日常そのものが“英語”──逃げ道のないサバイバル戦

一方、海外赴任では英語は「生活の土台」となる。

住まい探し、病院、子どもの学校、銀行口座、インフラ契約──すべてが英語で進む日常だ。

守られた環境は、もう存在しない。

通訳や送迎があるわけでもなく、困ったときに助けてくれるスタッフもすぐそばにはいない。

自分で考え、自分で動かない限り、何も前に進まない。

さらに赴任先が非英語圏であれば、英語すら通じない場所の多さに衝撃を受けるだろう。

銀行窓口や病院の受付、役所での手続き──日常生活の至る所で現地語の壁にぶつかるのだ。

結果として、英語に加え最低限の現地語、そしてトラブルを乗り越える実務的な問題解決力が不可欠になる。

業務面でも、「言われたことをやる」だけでは務まらない。

現地と本社の板挟みの中で、調整・交渉しながら現実的な落とし所を自分で作っていく力が問われる。

予測不能な会話、聞き返す暇もないやりとり、通訳を挟めないスピード感──それが赴任の英語の現場である。

英語が伸びる環境は、明らかに「逃げられない」方である

人間は、逃げ道がある限り、本気になれない。

出張中は、失敗しても誰かがフォローしてくれる安心感がある。

だが赴任では、自分が動かなければ生活も仕事も立ち行かない。

この「責任の重さ」こそが、人を育てる。

言葉が通じなかった悔しさ、何度も聞き返した疲労感──その積み重ねこそが英語力を骨に染み込ませる。

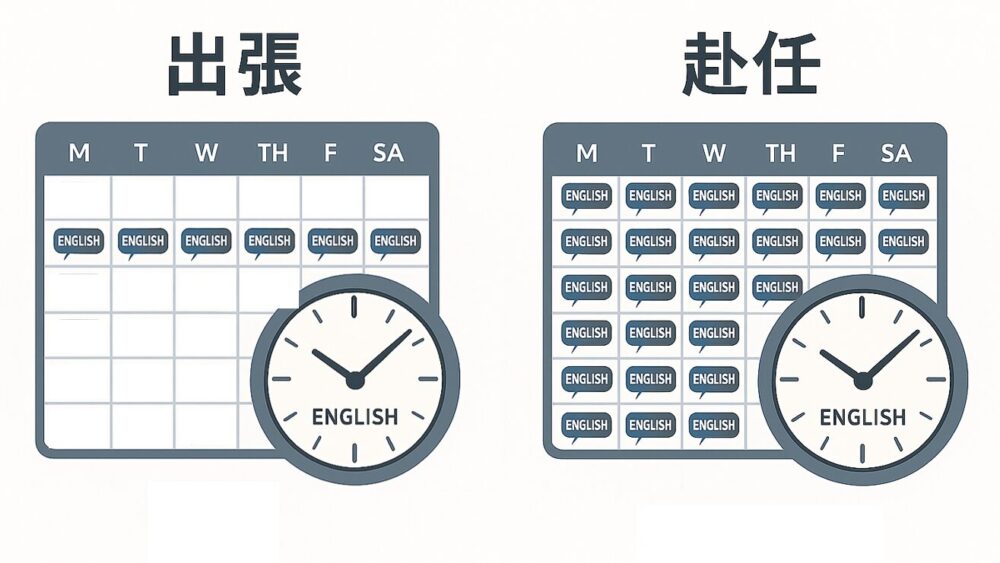

英語に触れる “絶対時間” が違う

もう一つ、明確な違いがある。

それは、英語に触れる「絶対的な時間の差」である。

冷静に考えてみてほしい。

海外出張であれば、通常は2〜3カ月に1回程度の頻度だろう。

多い人でも月に1回、数日間滞在するレベルではないだろうか。

仮に年間240日の労働日数で試算すると、

- 海外出張:20日(3カ月に1回、5日間滞在)〜60日(月1回、5日間滞在)

⇒ 全体の8〜25% - 海外赴任:240日(常時海外)

⇒ 100%

となり、英語に触れている総量が圧倒的に違うことがわかる。

日本での業務中にも海外とのWeb会議などで英語を使う場面はあるだろう。

しかし、その大半は日本語中心であり、“英語漬け” とは到底呼べない環境だ。

量は、質を変える。

逃げ場のない環境 × 毎日の英語使用量──

この2つが重なるとき、英語は “スキル” ではなく “感覚” へと進化していくのだ。

「英語を話せるようになった」と言えるのは、どちらか?

これは私の持論だが、

“英語を話せる”とは、話したいときに話せることではない。

“話さなければならない状況で、逃げずに話せた” 経験の積み重ねが、「使える英語」を生む。

出張でも場数は踏める。

だが、毎日が戦場である赴任のほうが、確実に“英語脳”が育つ。

英語で笑い、怒り、悔しさを味わう中でこそ、本物の語学力は磨かれるのだ。

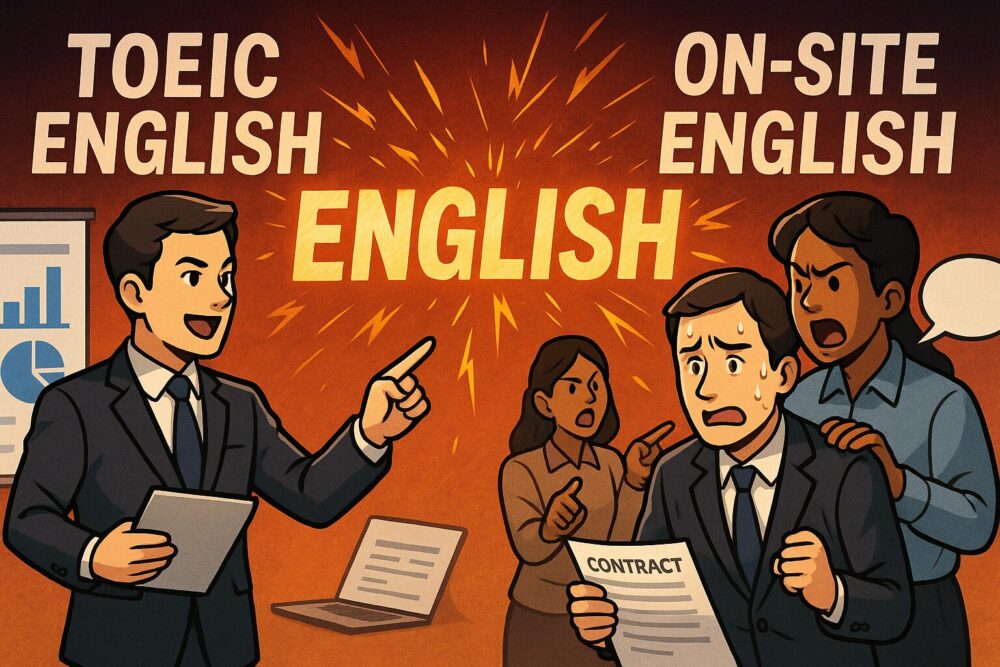

まとめ:「話せる英語」より「使い切った英語」が、身になる

- 出張英語は、「知っている英語を使う」場

- 赴任英語は、「知らない英語に揉まれて覚える」場

成長が速いのは、後者である。

だが、それには覚悟がいる。

英語で怒られ、誤解され、恥をかく──その先にこそ、英語が自分の一部となる瞬間がある。

📢 磯賀場 真我からひと言:

出張は “話す英語”、

赴任は “生き抜く英語”。

どちらで己を鍛えるかは、貴殿次第である。

英語は、試験では身につかぬ。

恥と汗と悔しさの中で、骨に染み込むのだ。

健闘を祈る